Chicorée ou pissenlit ?

RegardÀ la jonction de la piste et du chemin forestier ainsi qu’en bordure des champs, le sol fertile mais bien drainé et l’exposition ensoleillée ont favorisé l’installation de la chicorée sauvage.

À propos

-

-

Type de point

Flore, Nature

-

-

-

Coordonnées GPS

48° 56′ 13.4″ N 5° 24′ 26.8″ E

-

Regarder

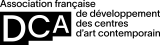

La chicorée sauvage apparaît sous la forme de feuilles plus ou moins velues, vert foncé, très irrégulièrement dentées et disposées en une rosette à plusieurs rangs concentriques. Celle-ci peut être de taille imposante, jusqu’à quarante centimètres de diamètre, ce qui la distingue aisément du pissenlit dont la rosette est beaucoup plus modeste.

Goûter

février – mai

Récolter une poignée de feuilles de chicorée sauvage et les consommer en salade, mélangées à d’autres pousses. Elles inciteront le corps à se débarrasser des toxines hivernales. Il vous faudra toutefois supporter leur amertume, si appréciée des peuples d’Europe du sud, mais que les Lorrains, pourtant grands amateurs de salade verte, ne tiennent généralement pas en haute estime.

Regarder

mai – juin

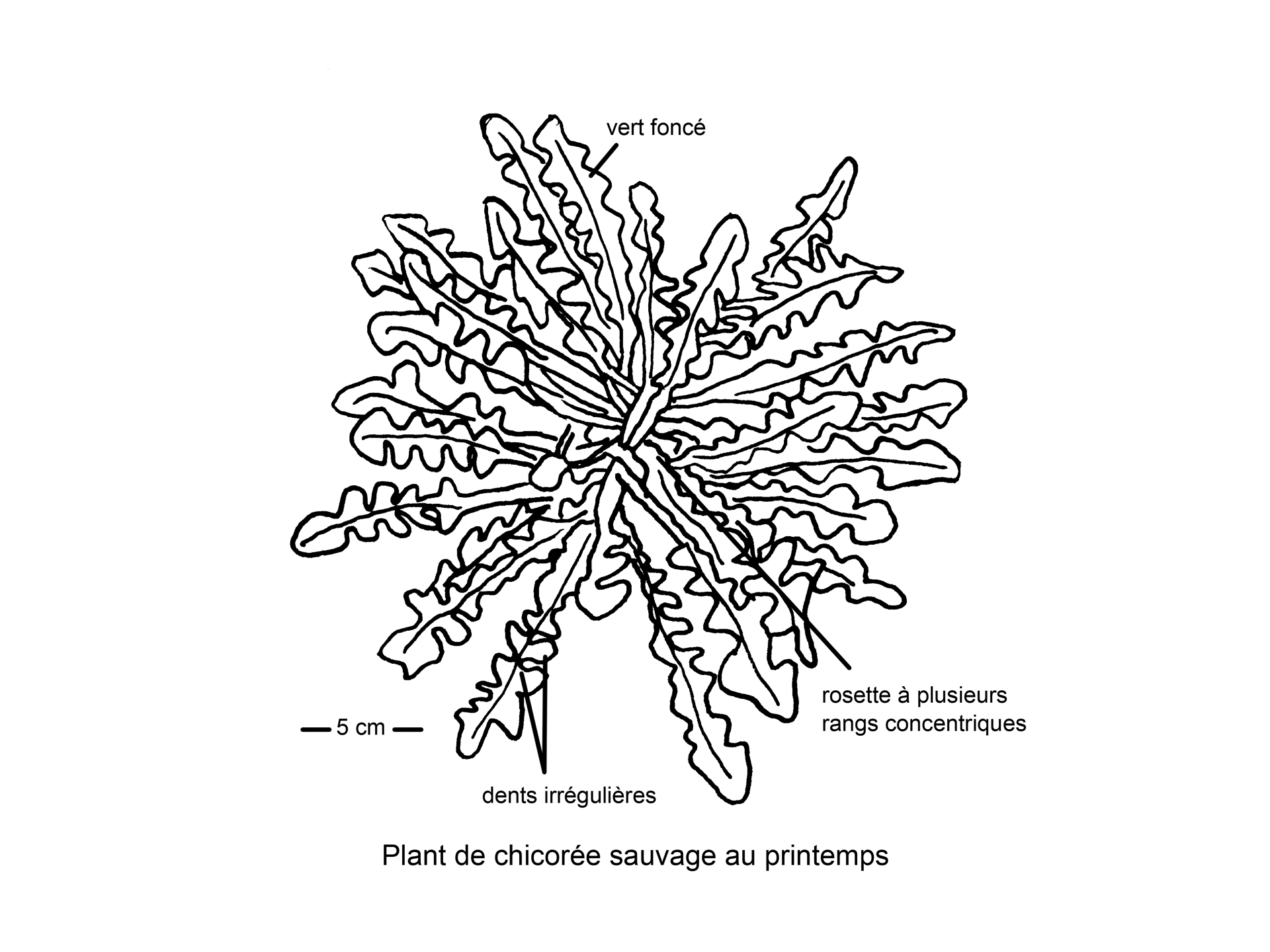

Des tiges se dressent au-dessus de la rosette de feuilles dentées de la chicorée sauvage. Elles sont divisées en rameaux raides, écartés presque à angle droit et en tous sens. Ils supportent des boutons de fleurs et de petites feuilles poilues dont la base entoure la tige. Elles sont allongées ou en forme de pointe de lance.

Goûter

mai – juin

Grignoter une feuille de chicorée sauvage. La plante mérite bien son autre nom de « chicorée amère ». Pourtant, à force de sélection, elle figure régulièrement sur nos tables, étant à l’origine de nombreuses salades cultivées telles que l’endive, la trévise ou le pain de sucre.

Regarder

juillet – octobre

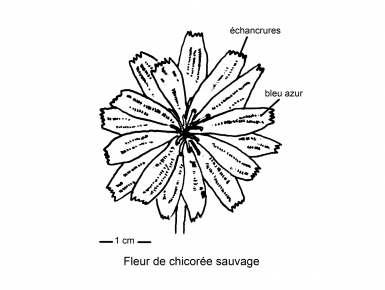

La chicorée sauvage est en floraison durant tout l’été et en automne jusqu’aux premières gelées. Les fleurs sont bleu-azur, couleur rare sous nos latitudes. Elles se tournent vers le soleil mais se ferment avant la nuit, ainsi que par temps pluvieux.

Regarder

juillet – octobre

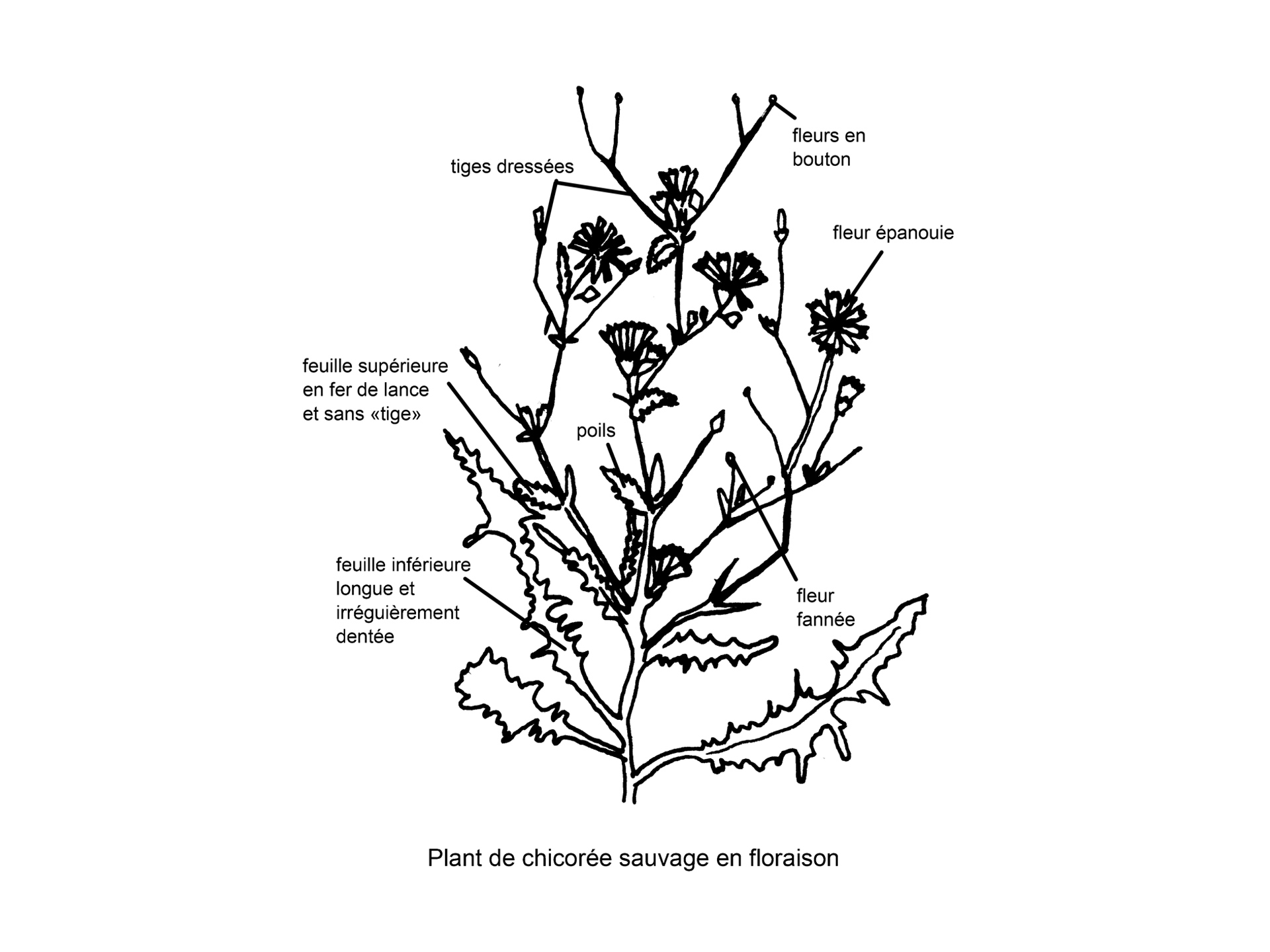

La « fleur » de la chicorée sauvage est en fait composée d’un regroupement de nombreuses petites unités appelées « fleurons ». Chaque fleuron possède un seul pétale et un organe reproducteur complet. On y distingue une partie mâle : les étamines, et une partie femelle : le pistil. En les observant, vous pourrez classer les fleurs d’un pied de chicorée en deux ensembles. Les plus récemment écloses sont mâles, montrant seulement leurs étamines, soudées entre-elles en une sorte de cylindre. Celles-ci libèrent du pollen que les insectes transporteront sur d’autres fleurs. Les fleurs qui sont épanouies depuis plus de vingt-quatre heures sont devenues des femelles. On aperçoit l’extrémité de leur pistil qui émerge du sommet du cylindre, se divisant en deux pointes enroulées en crosse. À ce moment les étamines ont cessé de produire du pollen. Ainsi, les pistils seront fécondés par du pollen provenant d’une autre fleur que la leur. Ce mécanisme favorise la fécondation croisée plutôt que l’autofécondation. Il accroît les chances des générations futures à pouvoir s’adapter aux changements de leurs conditions de vie.

Goûter

juillet – octobre

Déchirer une feuille de chicorée sauvage. Un suc laiteux sort alors par les nervures principales. En le léchant, ou en mangeant la feuille, vous pourrez constater qu’il contient des principes amers. Ceux-ci ont des vertus médicinales. Ils peuvent soigner les troubles digestifs, le manque d’appétit, la paresse du foie ou la constipation. Mais jadis en Europe, ils étaient également réputés diminuer, voire ôter, toute ardeur sexuelle à celui ou celle qui en faisait un usage trop fréquent.