Repérez la meneuse du troupeau !

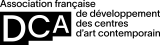

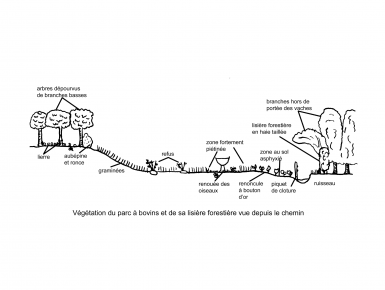

RegardDans le parc, le tapis herbacé est très majoritairement composé de graminées, famille de plantes comprenant notamment le blé et les espèces utilisées pour réaliser un gazon. Depuis votre point de stationnement, vous n’apercevez pas un seul arbrisseau dans la prairie malgré la proximité de la forêt et la présence de grands arbres à l’intérieur-même du parc. Pourtant, de nombreuses graines d’arbres sont déposées dans l’herbe par le vent ou par des oiseaux et trouvent ici de bonnes conditions pour germer. Mais sitôt sorties de terre, les plantules sont broutées par les vaches, ce qui les fait mourir. A contrario, l’herbe a beau être pâturée six mois par an, l’éleveur n’a pas besoin de la ressemer pour qu’elle continue à alimenter son troupeau. Sa vitalité est même augmentée par l’action des vaches. Car tant qu’ils restent modérés, la tonte et le piétinement des graminées favorisent la multiplication de leurs feuilles et racines. Nous mimons donc les vaches qui broutent lorsque nous tondons régulièrement nos pelouses ! L’absence d’arbres permet à l’herbe de profiter de tout le soleil dont elle a besoin pour pousser dru. Elle peut ainsi nourrir grassement les vaches qui, en retour, évitent à l’herbe de disparaître à cause de l’ombrage des arbres. Les écologistes disent que les vaches et les graminées sont en relation symbiotique et que les arbres et les vaches sont en relation antibiotique, « bios » signifiant « vie » en grec ancien.

À propos

-

-

Type de point

Faune, Nature

-

-

-

Coordonnées GPS

48° 56′ 04.2″ N 5° 25′ 44.3″ E

-

Faire

mai – octobre

Cueillez quelques branchettes feuillues en lisière de forêt et jetez-les dans la prairie, à proximité des vaches. Celles-ci ne tarderont pas à venir les brouter même si l’herbe est disponible en abondance. Pour elles, les rameaux de frêne, de hêtre, de chêne ou de charme sont une véritable friandise.

Regarder

août – septembre

– L’herbe rase laisse apparaître des taches où l’herbe est plus haute, correspondant à des emplacements de bouses recolonisés par la végétation. Elles sont appelées « refus », car les vaches n’y broutent pas.

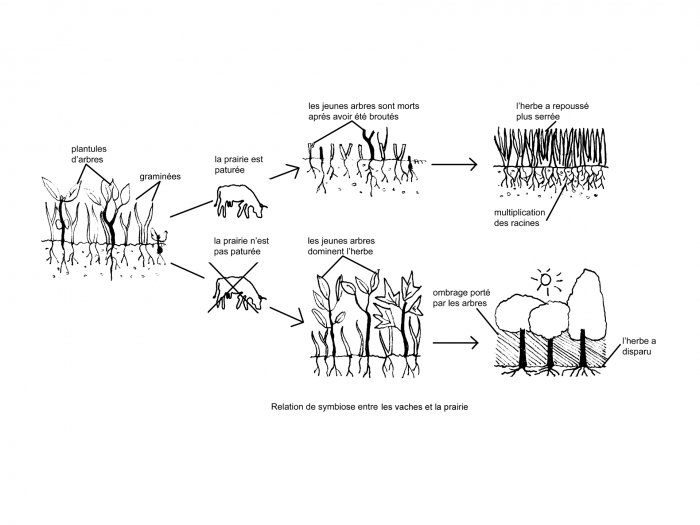

– Des zones qui ont été trop piétinées, notamment autour des abreuvoirs, sont colonisées par des plantes supportant ce traitement : plantain et renouée des oiseaux. Cette dernière forme un tapis dense de tiges rampantes.

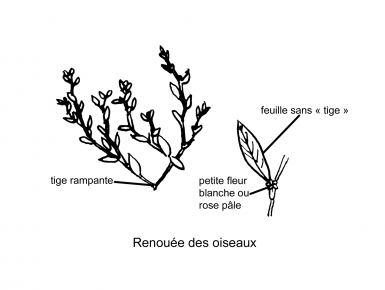

– Sur une bande de terrain longeant le ruisseau, l’ombre, l’humidité et le piétinement se sont conjugués pour priver le sol d’aération. Des plantes peu appréciées ou toxiques pour les bovins s’y sont installées, telles les renoncules dite « boutons d’or ». Jusqu’aux premières gelées, on aperçoit leurs fleurs qui réapparaissent çà et là après la principale floraison de printemps.

Les arbres du bosquet, visible en sommet de colline, n’ont pas de branches basses, celles-ci ayant été broutées par les bovins. On aperçoit du lierre sur leur tronc, les vaches n’appréciant pas cette plante. Les arbustes poussant à la lisière du bosquet sont exclusivement représentés par des épineux : ronce et aubépine. Aux emplacements où la clôture du parc longe une forêt, les vaches ont brouté toutes les ramilles à leur portée : la lisière semble taillée en une haie régulière jusqu’à environ un mètre cinquante de hauteur, surplombée par des branches hautes qui s’avancent vers la prairie, étant hors de portée du museau des bovins.

Regarder

avril – octobre

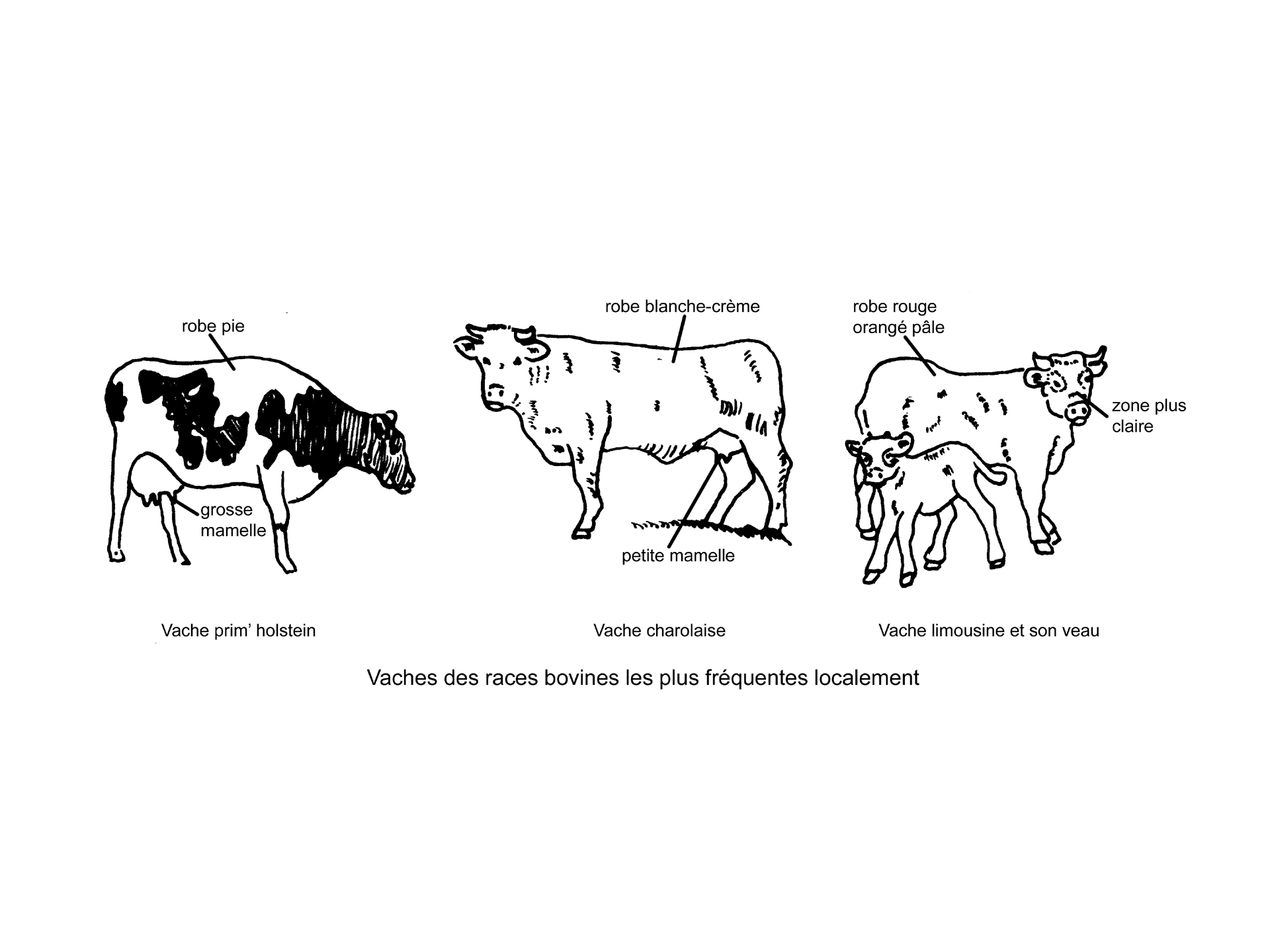

Malgré l’extension récente des terres labourées consacrées aux céréales, au colza et au tournesol, les prairies restent encore bien présentes dans le paysage rural meusien. Le département a la réputation d’être un « réservoir herbagé » depuis le milieu du 19ème siècle, période durant laquelle la consommation de fromage augmenta fortement en France et en Europe. Les bovins qui y pâturent appartiennent en très grande majorité à trois races importées, la race meusienne ayant disparu au cours de la période 1850-1950.

– La Prim’Holstein, encore appelée « hollandaise pie noire », est une race laitière de grande taille. Les vaches ont une mamelle bien adaptée à la traite mécanique et produisent chacune environ neuf mille litres de lait par cycle de lactation. Celui-ci s’étale sur les trois cents jours qui suivent la mise-bas, encore appelée « vêlage ». Il est suivi d’un temps de repos de deux mois durant lequel la vache ne produit plus de lait avant une nouvelle mise-bas.

– Les bovins charolais, race originaire de Bourgogne, se reconnaissent aisément à leur grand gabarit et à leur couleur blanche, tirant parfois vers le blanc-crème. Ils se sont imposés en Meuse vers 1960 auprès d’éleveurs spécialisés dans la production de viande mais aussi, auprès des producteurs laitiers car l’insémination de leurs vaches Prim’Holstein avec la semence de taureaux charolais, leur permet d’améliorer la conformation des veaux destinés à la boucherie.

– La limousine est une race à viande qui s’implante fortement en Meuse depuis le début du siècle au détriment des deux précédentes races évoquées. Sa robe est rouge-orangé pâle avec le tour des yeux et du mufle plus clair. Elle est appréciée pour sa viande tendre et peu grasse. Son rendement est aussi une clé de son succès car une limousine de six cents kilogrammes sur pied produit presque trois cents kilogrammes de viande rouge. Un charolais de même poids vif n’en produit que deux cent soixante kilogrammes.

Regarder

avril – octobre

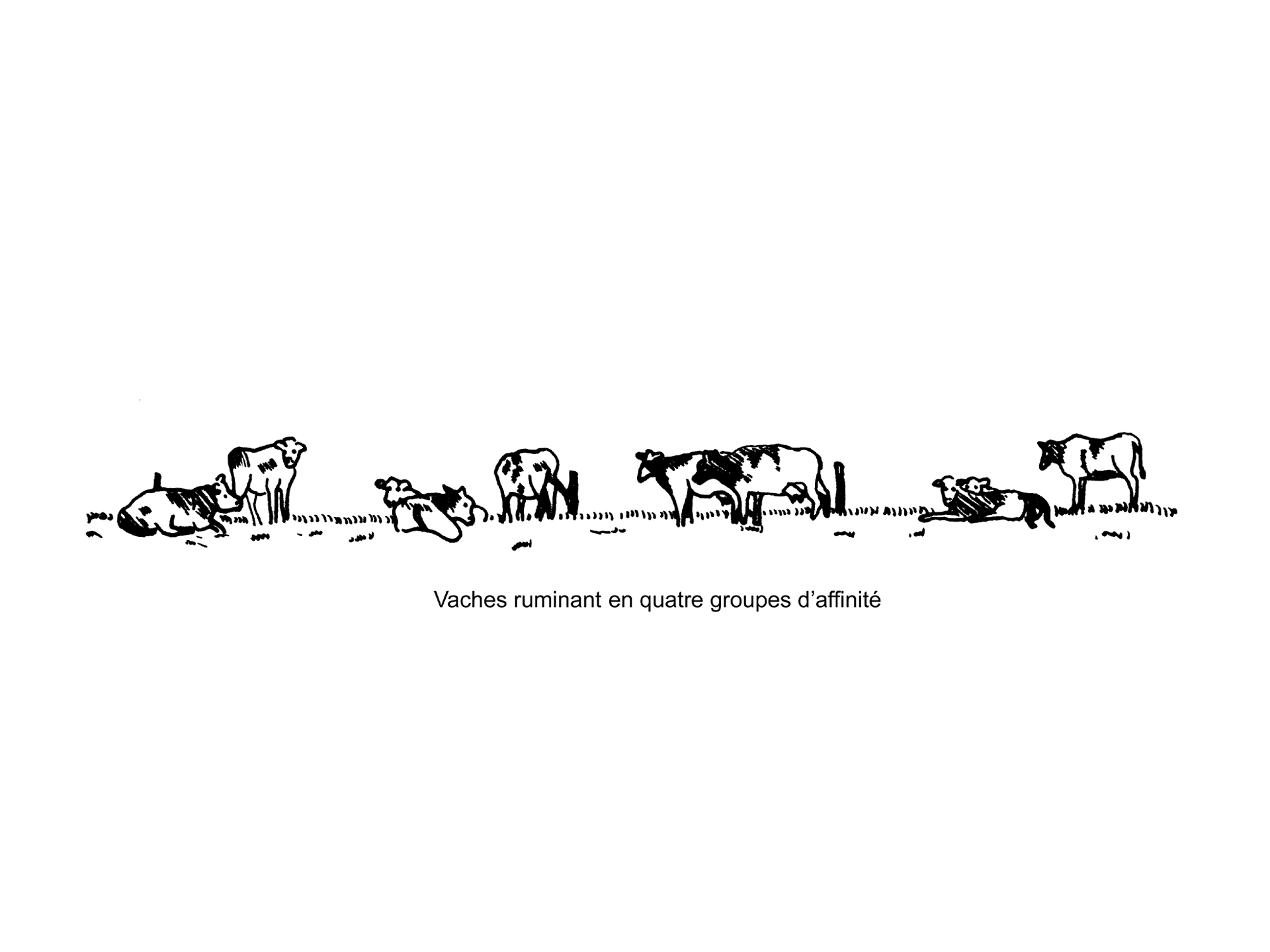

En moyenne, les vaches passent un tiers de leur temps à brouter, un autre tiers à ruminer et le troisième à se reposer. Pendant qu’elles broutent, les vaches restent fréquemment groupées en progressant dans la même direction, même si le parc à une vaste étendue. Tentez de reconnaître l’animal qui impulse le plus souvent les déplacements du troupeau et que l’on l’appelle la « vache meneuse ». Essayez de repérer des groupes d’affinité, caractérisés par des animaux gardant une certaine proximité au gré de leurs occupations. Vous verrez peut-être une vache se frotter contre sa voisine ou la humer, la lécher et parfois lui donner des petits coups de tête amicaux. Mais deux vaches du troupeau peuvent également se menacer et s’attaquer.