A ne pas confondre avec le pin de Douglas

RegardPoussant spontanément dans les montagnes d’Europe, l’épicéa a été introduit en plaine dès la seconde moitié du 19ème siècle. L’essor industriel de la charpenterie et de la menuiserie ont en effet fortement accru sa demande, son bois se prêtant bien à la fabrication de poutres, de poteaux, de planches et de placages.

Mais cette essence n’est pas adaptée au climat local qui est caractérisé par la sècheresse estivale. Celle-ci rend sa croissance bien plus lente qu’en montagne où le brouillard et les précipitations sont mieux répartis sur les quatre saisons. La sècheresse a également pour effet de l’affaiblir, augmentant ainsi son risque d’exposition aux parasites. Parmi eux, le bostryche est le plus redouté. Ce petit insecte colonise les épicéas incapables de secréter suffisamment de résine pour le dissuader de s’installer sous leur écorce, ce qui est le cas lors d’une canicule ou d’une sécheresse durables. Ces accidents climatiques permettent donc aux bostryches de se multiplier et de se disperser. Plusieurs foyers de colonisation ont déjà été repérés dans la plantation. Ils ont obligé ses gestionnaires à procéder à la suppression des arbres malades, ainsi que de ceux qui les entouraient, afin d’éviter la propagation de l’infestation. Les épicéas coupés ont été remplacés par des sapins de Douglas, mieux adaptés à la localité. Cependant, les épicéas qui parviennent à maturité sont actuellement très demandés par les scieurs des Vosges et des Ardennes, la tempête de décembre 1999 ayant détruit de nombreuses plantations dans leur secteur habituel d’approvisionnement. D’une part, le coût du transport des épicéas qu’ils achètent ici est en effet plus économique que celui des arbres provenant d’autres zones montagneuses que la leur. D’autre part, le bois d’épicéa possède de meilleures qualités mécaniques et se révèle plus facile à travailler que le sapin de Douglas.

À propos

-

-

Type de point

Flore

-

-

-

Coordonnées GPS

48° 55′ 16.8″ N 5° 21′ 08.0″ E

-

Faire

Les aiguilles de l’épicéa sont fermes et un peu piquantes.

Goûter

Les aiguilles de l’épicéa sont âcres avec une légère saveur de résine.

Regarder

juin – octobre

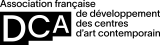

En été, règne sous les épicéas une certaine sècheresse au sol malgré l’ombrage important apporté par les branches. En effet, lors d’épisodes pluvieux, l’épicéa est capable d’intercepter 40% à 90%de la pluie qui tombe sur son feuillage. Cette eau s’évapore ensuite en grande partie avant qu’elle n’ait le temps de s’égoutter. Dans des conditions similaires, le hêtre en intercepte environ moitié moins. Ce phénomène est accentué par l’action des racines de l’épicéa qui courent majoritairement à faible profondeur et qui peuvent pomper jusqu’à deux cents litres d’eau par jour et par arbre

Regarder

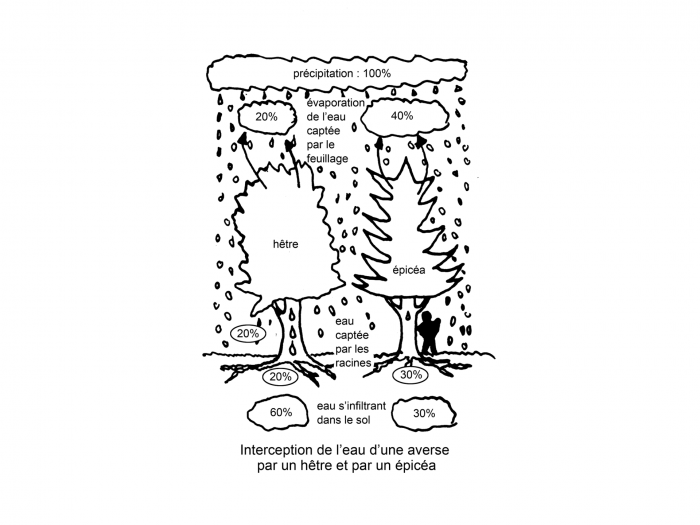

Les fleurs femelles de l’épicéa sont regroupées sous la forme de cônes allongés qui se dressent à l’extrémité des rameaux. Elles pendent après la fécondation qui a lieu en avril-mai. Les cônes mûriront jusqu’à l’automne en se transformant en épis d’écailles ligneuses. Ils resteront accrochés à leur branche en dispersant leurs graines au cours de l’hiver et du printemps qui suivra. Ils tomberont à terre quelques mois plus tard.

Regarder

avril – mai

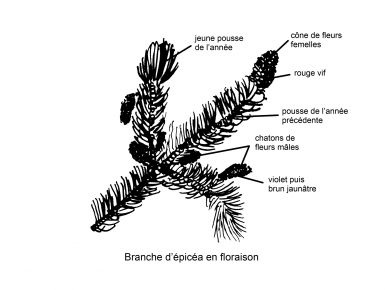

Les épicéas sont en floraison. Les fleurs mâles sont des chatons cylindriques longs de trois centimètres au maximum, de couleur violacée puis jaune. Ils sèchent et se désagrègent rapidement après libération de leur pollen. Les fleurs femelles sont regroupées en cônes allongés rouge vif.

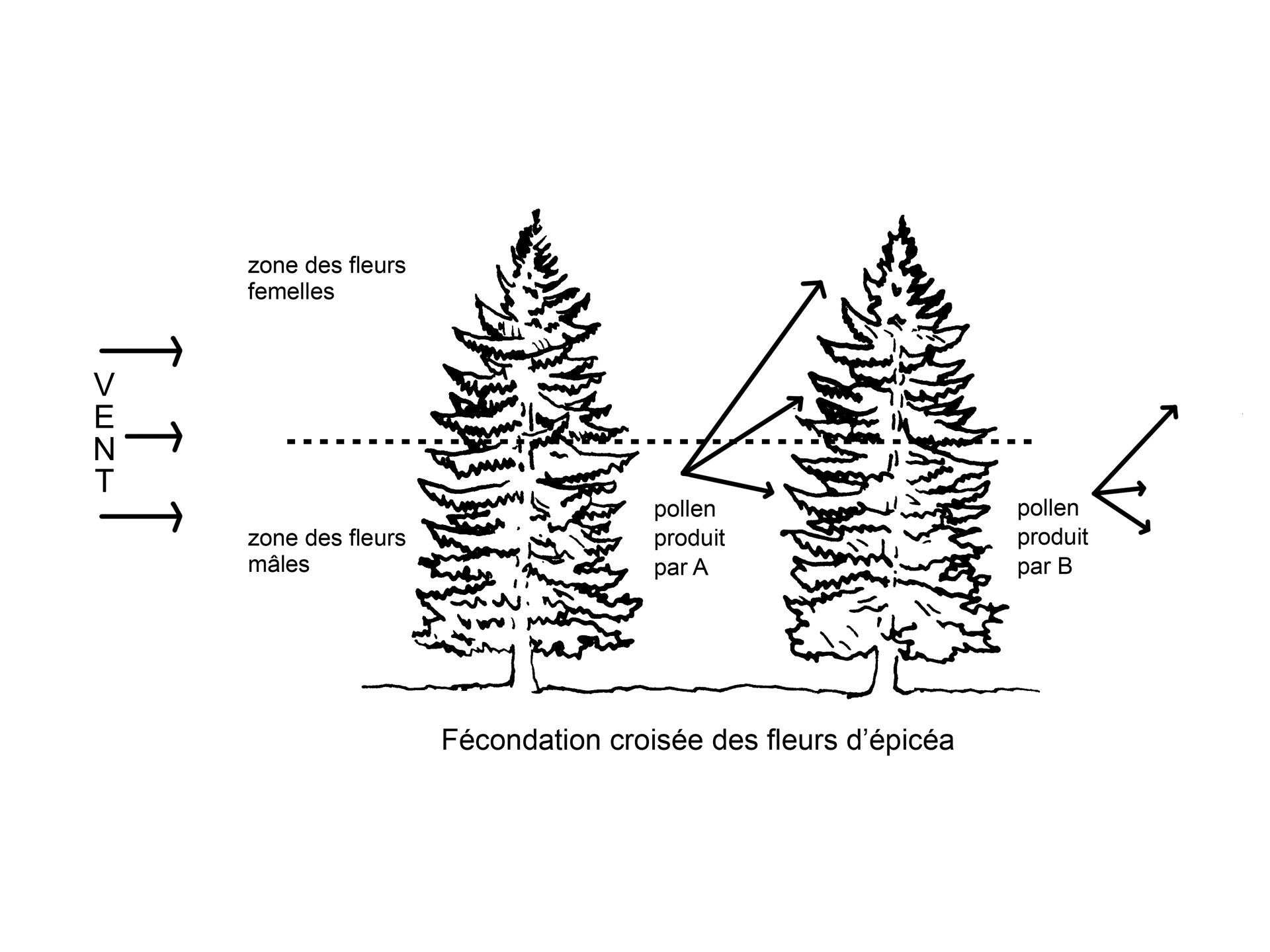

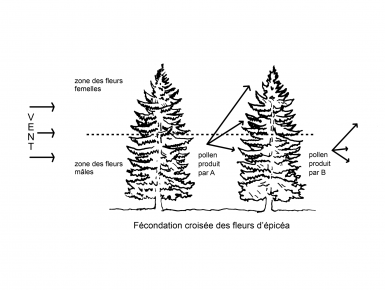

Remarquez que les chatons poussent à l’extrémité de rameaux des branches basses et les cônes à celle des branches hautes. Ainsi, les cônes ont bien plus de chance d’entrer en contact avec du pollen charrié par le vent, et provenant donc d’autres épicéas que celui qui les porte, plutôt qu’avec celui des chatons situés sur les branches basses de leur arbre. Cette stratégie favorise la « fécondation croisée » qui conserve à l’espèce de bien meilleures capacités adaptatives que la reproduction par autofécondation.

Faire

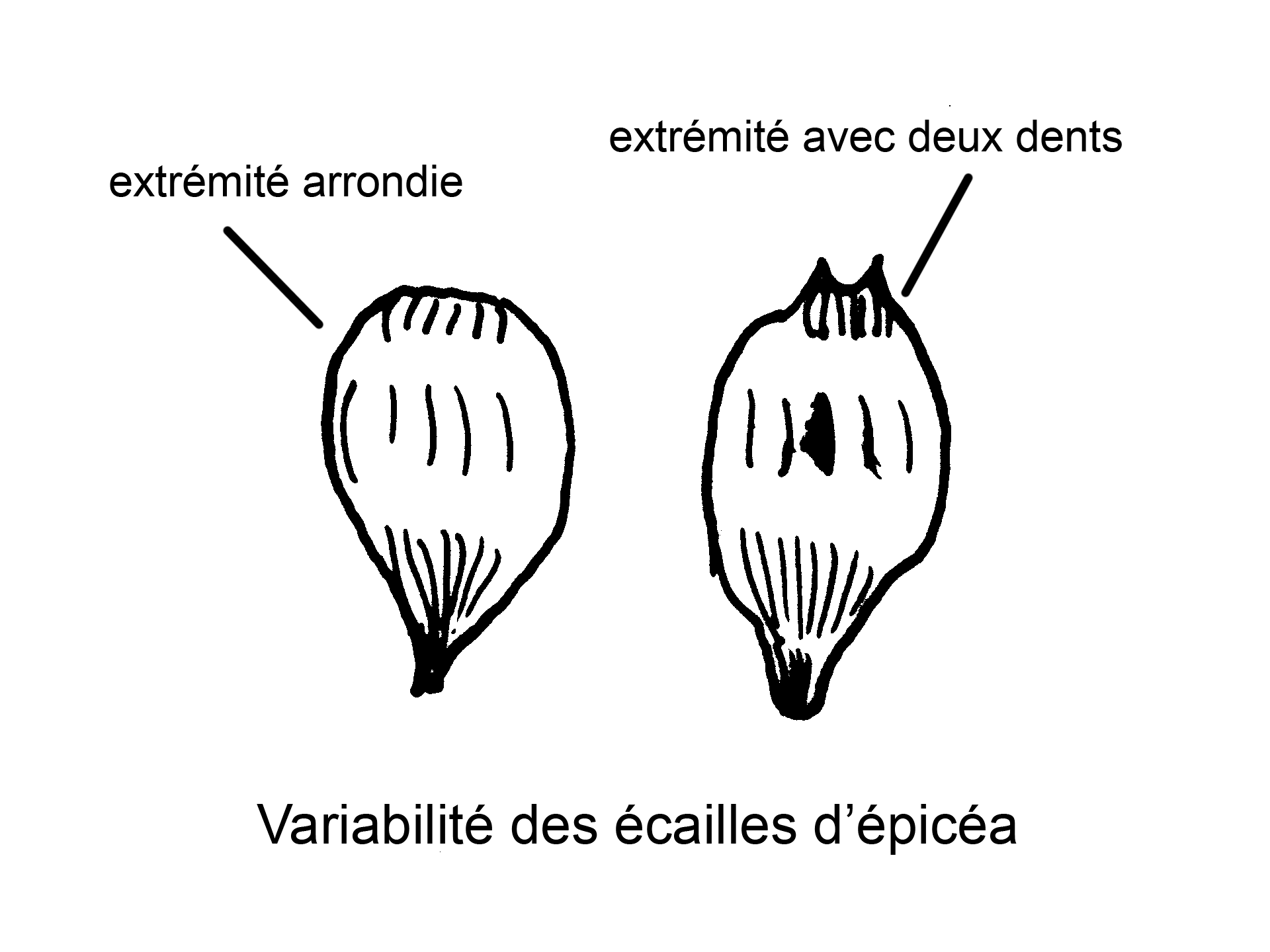

Vous croiserez plusieurs fois des épicéas au cours de la promenade. A chaque rencontre, ramassez un ou deux cônes tombés à terre. Vous pourrez ensuite les comparer. D’une part, leur taille n’est peut-être pas homogène. D’autre part, vous constaterez sans doute une différence dans la forme des écailles ligneuses chargées de protéger les graines jusqu’à ce qu’elles s’envolent. Sur certains cônes, leur extrémité est arrondie et sur d’autres, l’écaille se termine par deux dents plus ou moins saillantes. La taille des cônes et la forme des écailles permettent de reconnaître une douzaine de variétés d’épicéas. Chacune d’elle occupait une partie de l’aire d’origine de l’espèce.