Qui surnomme-t-on le « grand poulain » ?

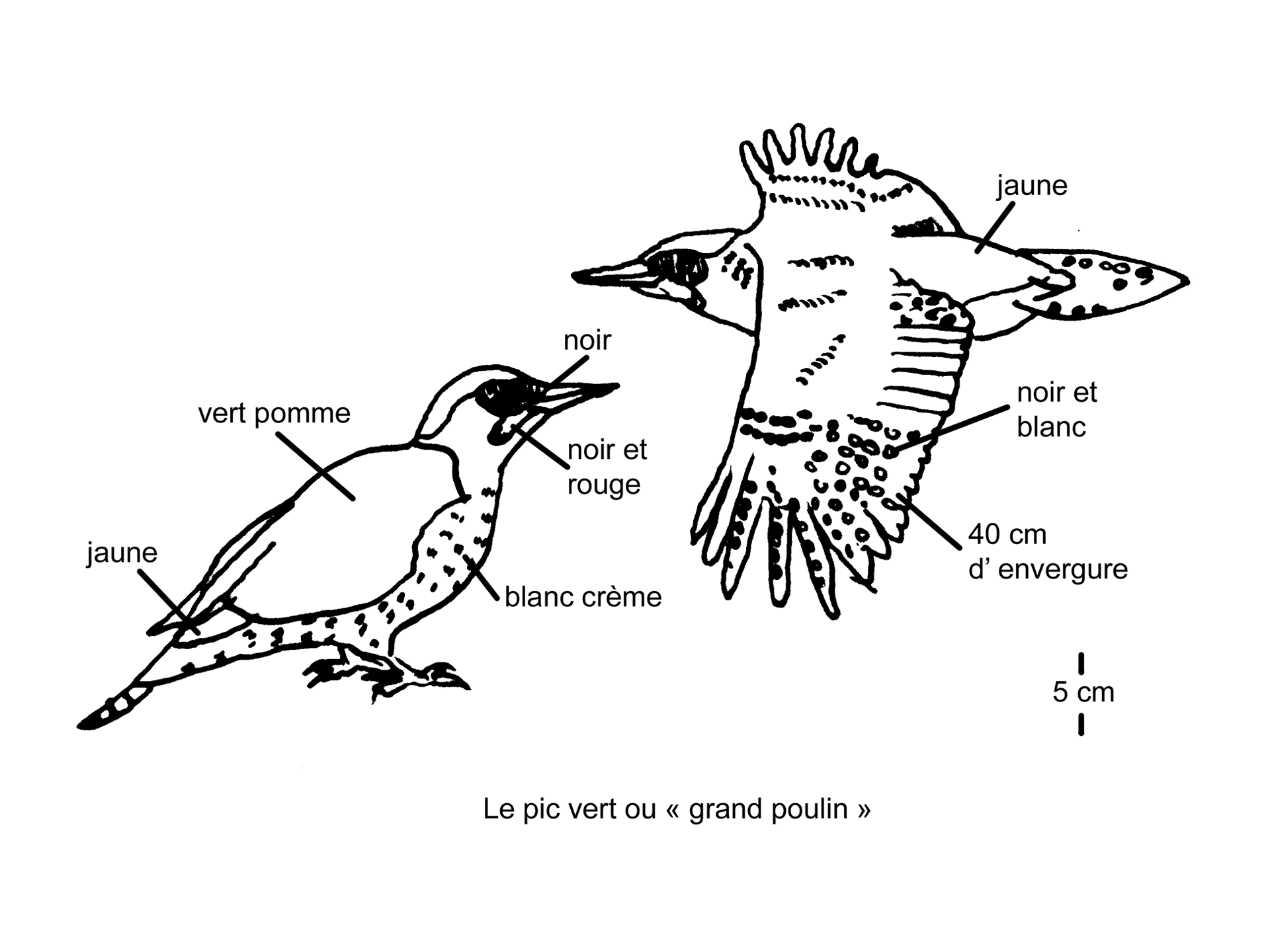

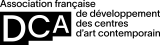

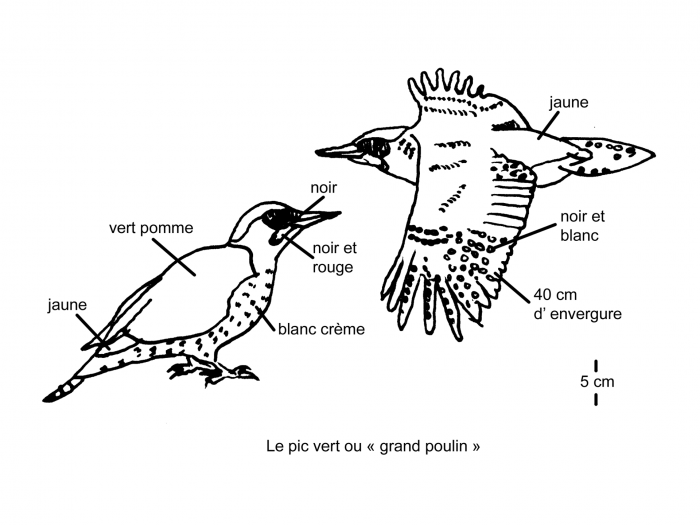

RegardLe pic vert est assez commun autour de Lahaymeix et parfois même dans le village, mais il ne se laisse pas facilement observer. Lorsqu’il est dérangé, on le reconnait assez aisément en vol à sa silhouette massive et à sa trajectoire ondulée, alliée à une certaine lenteur de déplacement. Celle-ci rend l’oiseau très vulnérable aux attaques de rapaces tels que l’autour des palombes ou le faucon pèlerin.

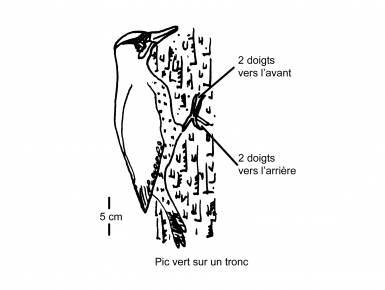

Mais dès qu’il se pose dans un arbre, l’oiseau semble disparaître, bien camouflé dans le feuillage par son plumage vert. Il peut également s’agripper au tronc ou à une branche qui fera écran au regard d’une source possible de danger. Si nécessaire, il tournera autour de son perchoir en même temps que l’intrus se déplacera, afin de demeurer invisible.

À propos

-

-

Type de point

Faune, Nature

-

-

-

Coordonnées GPS

48° 56′ 59.7″ N 5° 26′ 23.9″ E

-

Écouter

Le pic vert se fait entendre bien plus souvent qu’il ne se montre. À Lahaymeix, il est appelé « grand poulain » à cause de son cri d’alarme portant loin, qui est comparé au hennissement du jeune cheval appelant sa mère. Ailleurs, la vocalise de l’oiseau est souvent assimilée à un éclat de rire moqueur.

Regarder

Le biotope favori du pic vert est fait de grands et vieux arbres, dans lesquels il se camoufle et creuse son nid, qui bordent des zones herbeuses rases et ensoleillées où les fourmis jaunes, ses proies favorites, vivent à leur aise. Les nids souterrains de ces insectes sociaux sont parfois surmontés de dômes de terre, signe qu’ils sont établis là depuis plusieurs années et que leur population est importante. Quand il en trouve un, le pic vert le défonce avec son bec et capture ses habitants avec sa longue langue collante. Malheureusement, les labours tendent actuellement à remplacer les prairies, tandis que les pâturages restants sont régulièrement fertilisés pour produire plus de fourrage. En conséquence, l’herbe y pousse plus haute et plus serrée qu’autrefois et le sol devient trop froid et trop humide pour que les fourmis puissent prospérer. Par suite, la population locale de pics verts a régressée.

Écouter

février – avril

D’autres espèces de pics fréquentent les lieux. À cette période de l’année elles peuvent être reconnues au rythme, à la puissance et à la durée du « tambourinage » qu’ils font entendre à toute heure du jour. Avec son bec, l’oiseau frappe un tronc sec ou une branche faisant office de caisse de résonnance. Les coups sont donnés à une fréquence très élevée au cours d’une courte période, celle-ci pouvant être renouvelée plusieurs fois de suite. Comme les chants nuptiaux, le tambourinage signale aux congénères d’un couple de pics qu’ils n’ont pas le droit de pénétrer dans l’espace où le concert est audible.

Le tambourinage ne doit pas être confondu avec le martèlement émis lorsque le pic frappe du bec un tronc ou une branche à la recherche de nourriture ou pour forer sa loge. Ce bruit est irrégulier et beaucoup moins puissant que le tambourinage. Il peut être entendu toute l’année.

- La période du tambourinage du pic épeiche dure un peu plus qu’une demi-seconde, pendant laquelle l’oiseau donne une dizaine de coups de bec. Elle se reproduit fréquemment après un silence d’une dizaine de secondes. Le son porte à huit cents mètres au maximum.

- La période du tambourinage du pic épeichette dure un peu plus d’une seconde pendant laquelle l’oiseau donne une trentaine de coups de bec. Souvent l’oiseau piaille avant de recommencer à tambouriner. Ce cycle peut se poursuivre une dizaine de fois par minutes. Il n’est pas audible au-delà de trois ou quatre cents mètres.

- La période du tambourinage du pic noir dure autour de deux à trois secondes pendant lesquelles l’oiseau donne une trentaine de coups de bec. Il adopte une fréquence de deux à sept tambourinages par minutes qui peuvent porter jusqu’à deux kilomètres.