Lierre sur sycomores

À propos

-

-

Type de point

Faune, Flore, Nature

-

-

-

Coordonnées GPS

48° 55′ 49.3″ N 5° 26′ 12.8″ E

-

Regarder

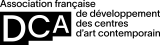

Le plus souvent, les tiges du lierre escaladent leur tuteur en ligne droite, en pouvant monter jusqu’à cinquante mètres de hauteur. Elles s’inclinent parfois pour mieux exposer leurs feuilles à la lumière, quitte à devoir croiser un autre brin du même pied. Mais elles n’enserrent pas les troncs au point de gêner la circulation de leur sève, à l’image du chèvrefeuille. Les plus gros brins perdent leurs feuilles ainsi que les crampons avec lesquels ils s’accrochaient à l’arbre. Ils laissent les plus fines tiges feuillées soutenir tout l’ensemble. Ils grossissent jusqu’à atteindre parfois le diamètre d’un bras, voire bien plus, signe d’un âge avancé pouvant dépasser mille ans. Les racines de la plante s’enfoncent profondément dans le sol où elles puisent l’eau et les sels minéraux que ses feuilles transformeront en sève nourricière. Le lierre n’a donc pas besoin de la sève des arbres pour pourvoir à sa nourriture. Pour preuve, vous apercevez de ce point un arbre mort sur lequel il pousse avec la même vigueur que sur les arbres vivants.

Regarder

En forêt, le lierre se conduit ordinairement comme une plante rampante. Les parties de ses tiges en contact avec la terre émettent des racines qui l’ancrent au sol et lui permettent de s’alimenter. Il peut ainsi tapisser le sous-bois en nappes étendues. Lorsqu’il rencontre un arbre ou un obstacle, il l’escalade. Mais pour fleurir et fructifier, le lierre a besoin de beaucoup de lumière qu’il ne peut trouver au sol. C’est pourquoi il fleurit toujours en hauteur.

Regarder

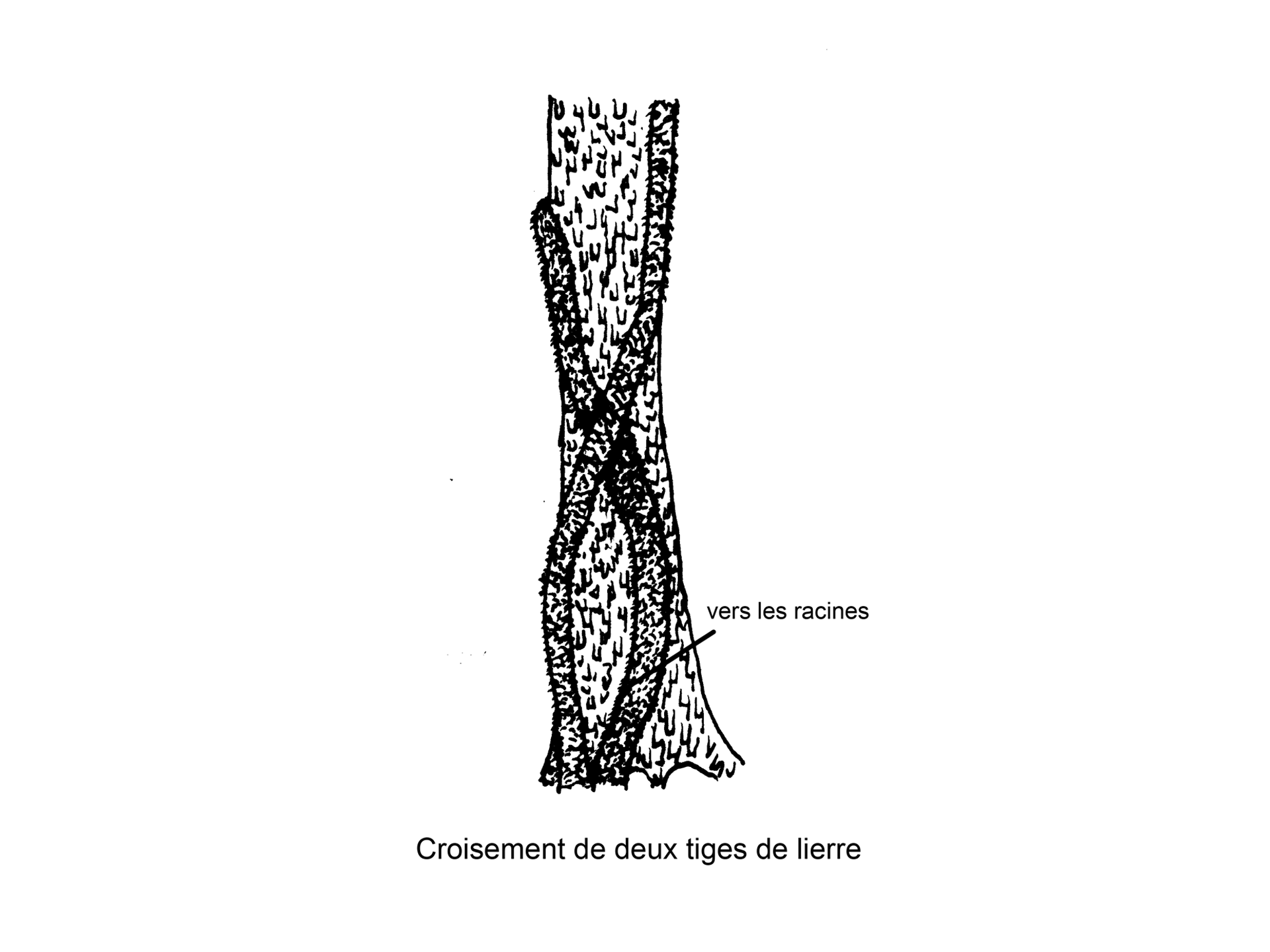

Prélever quelques morceaux de tiges accrochées à un tronc d’arbre afin d’observer les crampons à différents stades de leur développement. Les plus jeunes naissent sur la partie de la plante en contact avec le support, disposés sur une ou deux lignes. En grandissant, ils se couchent perpendiculairement à la tige qui ressemble alors à un millepatte. Puis ils grossissent jusqu’à combler les petites anfractuosités de l’écorce, avant de se dessécher tout en gardant le même volume. Ils se comportent donc comme une sorte d’enduit à reboucher les fissures dont l’efficacité est renforcée par la sécrétion d’un adhésif à haute résistance. Attention : Des enfants ont tendance à vouloir grimper aux plus grosses tiges de lierre. Il est préférable de tester la résistance de leur accrochage dans l’arbre avant de les laisser faire. Pour cela, deux personnes agrippent la tige avec les mains, bras tendus verticalement au-dessus de leur tête. Puis ils lèvent les pieds ensemble pour se suspendre. Si la tige ne se décroche pas pendant la manœuvre, alors une personne peut ensuite y grimper.

Regarder

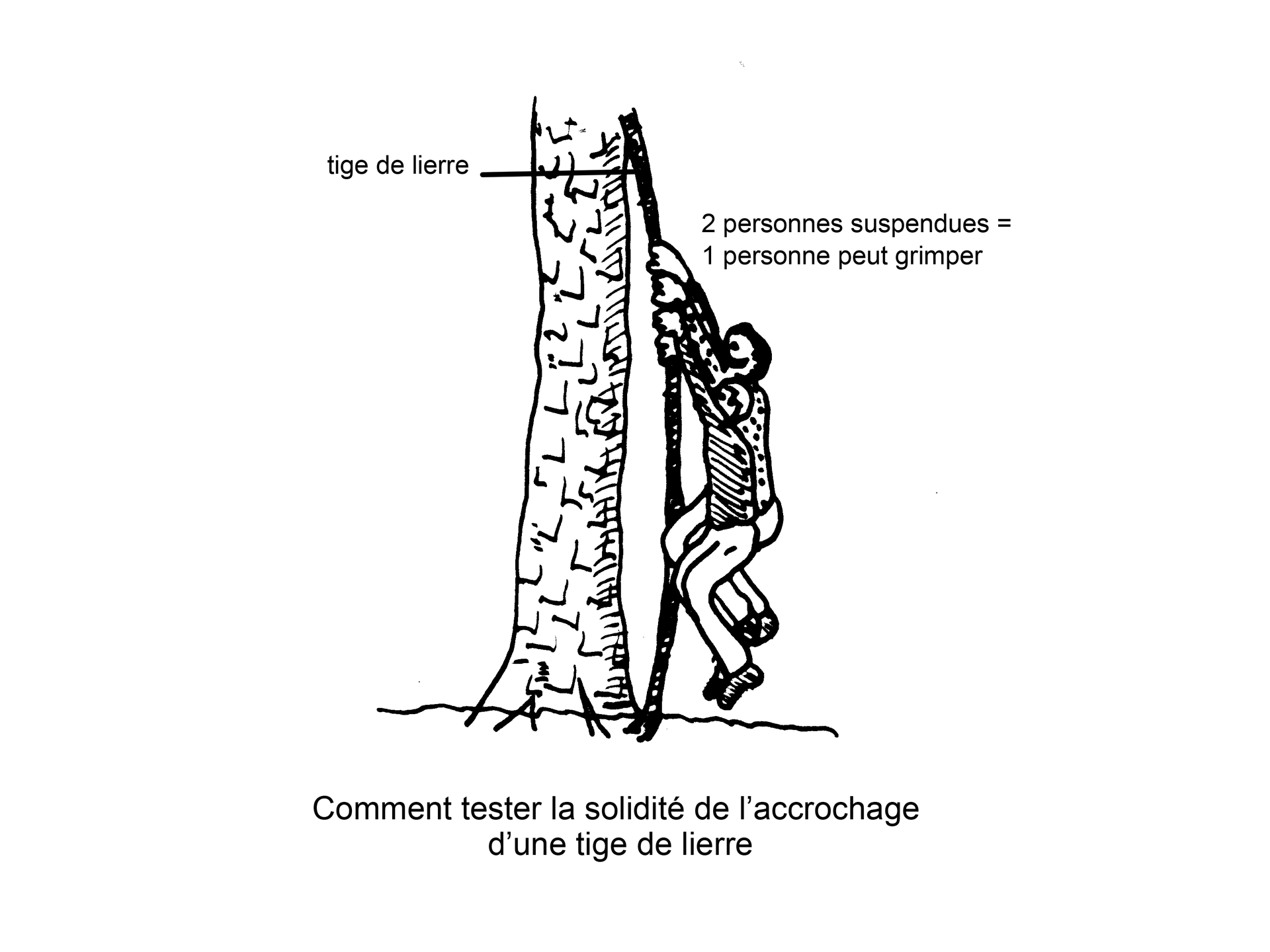

Comment le lierre peut-il vivre bien plus longtemps que les arbres qui lui servent de support ? D’une part, depuis ce poste vous apercevez plusieurs touffes de lierre qui, après avoir escaladé le tronc et les branches maîtresses d’un arbre, ont réussi à prendre pied dans la ramure d’un ou deux arbres voisins. En supposant que le premier arbre-tuteur meure et pourrisse sur pied, la liane restera accrochée en hauteur par les crampons des rameaux qui se sont développés sur les deux autres arbres-tuteurs. D’autre part, vous pouvez voir que les tiges ne se contentent pas d’escalader les branches. En effet, quand leurs extrémités ne trouvent plus de support pour poursuivre leur ascension, elles basculent vers le bas et poursuivent leur croissance vers le sol. Si elles y parviennent, elles prendront racines et pourront ainsi progresser à terre jusqu’à rencontrer un autre arbre.

Regarder

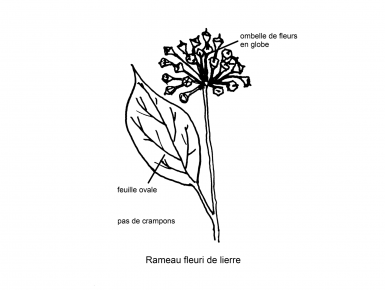

septembre – novembre

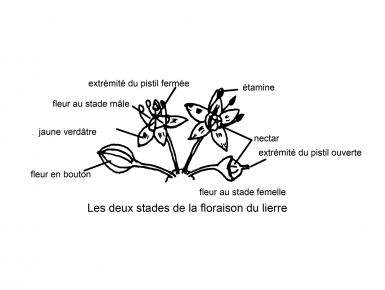

Le lierre est en pleine floraison. Les fleurs apparaissent toujours à l’extrémité libre de rameaux dépourvus de crampons. Elles possèdent un organe reproducteur mâle, sous la forme de quatre étamines, et un organe reproducteur femelle, le pistil. Sa partie apparente est un petit tube placé au centre de la fleur.

Sur une même ombelle en floraison on trouvera le plus souvent des fleurs en bouton, des fleurs au stade mâle, des fleurs au stade femelle et d’autres ayant achevé leur cycle de fécondation.

- Les fleurs en bouton sont côtelées comme des melons.

- Les fleurs au stade mâle possèdent quatre pétales jaune-vert et quatre étamines dressées qui libèrent du pollen. Elles entourent l’organe femelle, le pistil, sur lequel s’allonge un tube fermé à son extrémité libre. Des insectes viennent pour collecter le pollen produit par les étamines ou pour lécher le nectar qui sourd à la surface du pistil.

- Les fleurs au stade femelle ont perdu leurs pétales et leurs étamines. L’extrémité du pistil est ouverte. Des insectes continuent à venir lécher le nectar secrété. En se frottant au tube, ils feront peut-être tomber dedans quelques grains du pollen qui s’est accroché à leurs poils, lors d’une précédente visite à une fleur au stade mâle.

- Les fleurs fécondées ont l’extrémité libre du pistil qui est desséchée.

Regarder

septembre – octobre

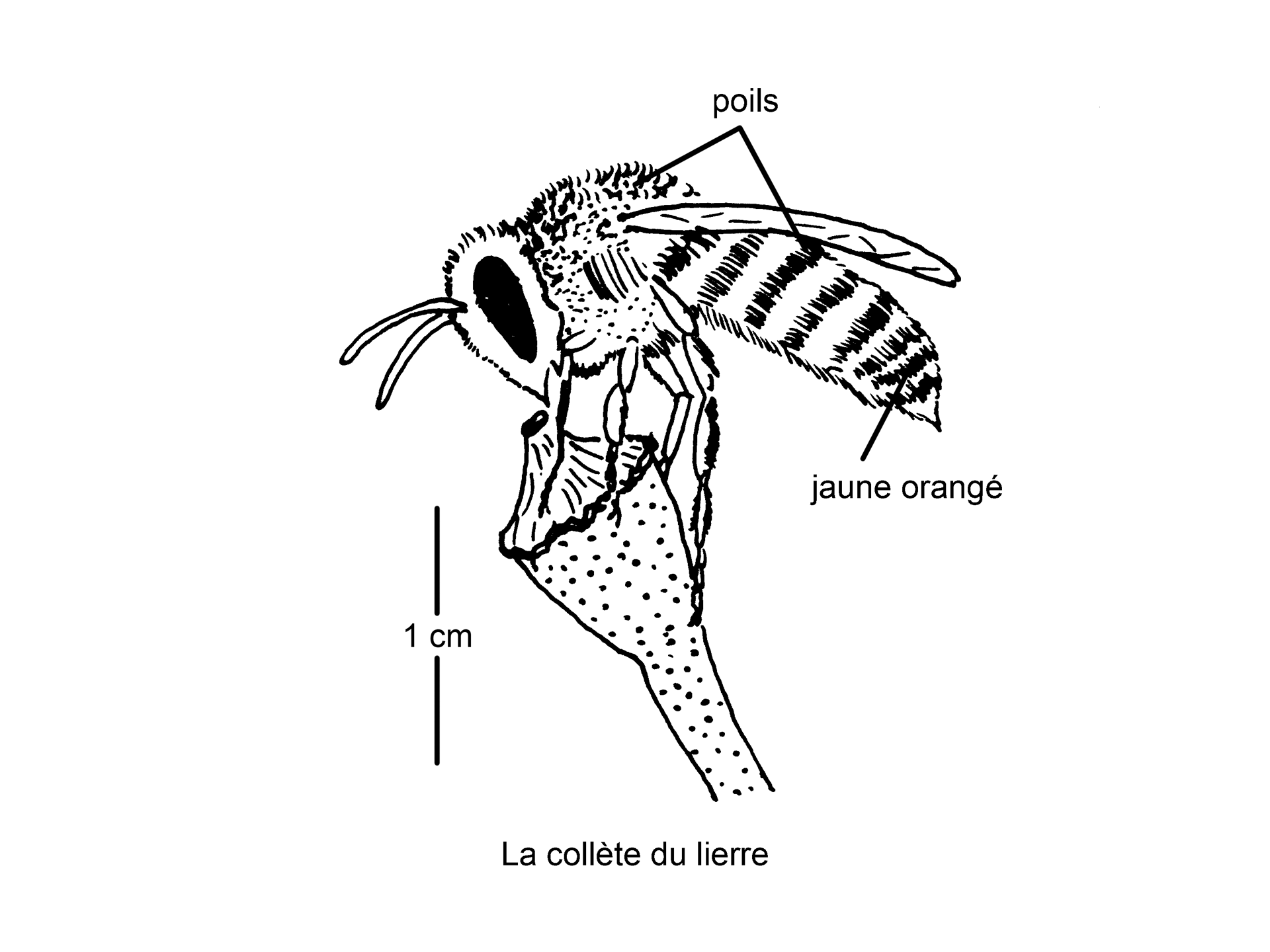

Les fleurs du lierre produisent du pollen et du nectar en abondance qui nourrissent de nombreux insectes, notamment des abeilles. Elles trouvent là les dernières ressources alimentaires à collecter avant l’hiver. On y voit aussi une abeille sauvage appelée « collète du lierre ». Son cycle de reproduction est adapté à son habitude de nourrir ses larves uniquement avec du pollen et du nectar de fleurs de lierre. Elle est très poilue, ce qui lui permet de jouer efficacement son rôle de pollinisateur. Quand elle visite une fleur au stade mâle, ses poils recueillent du pollen. Si elle visite par la suite une fleur au stade femelle, elle fera tomber du pollen dans le tube du pistil en passant au-dessus de son ouverture. La collète est dépourvue de fonction venimeuse. Cette espèce a été décrite comme telle pour la première fois en 1993.

Regarder

décembre – mars

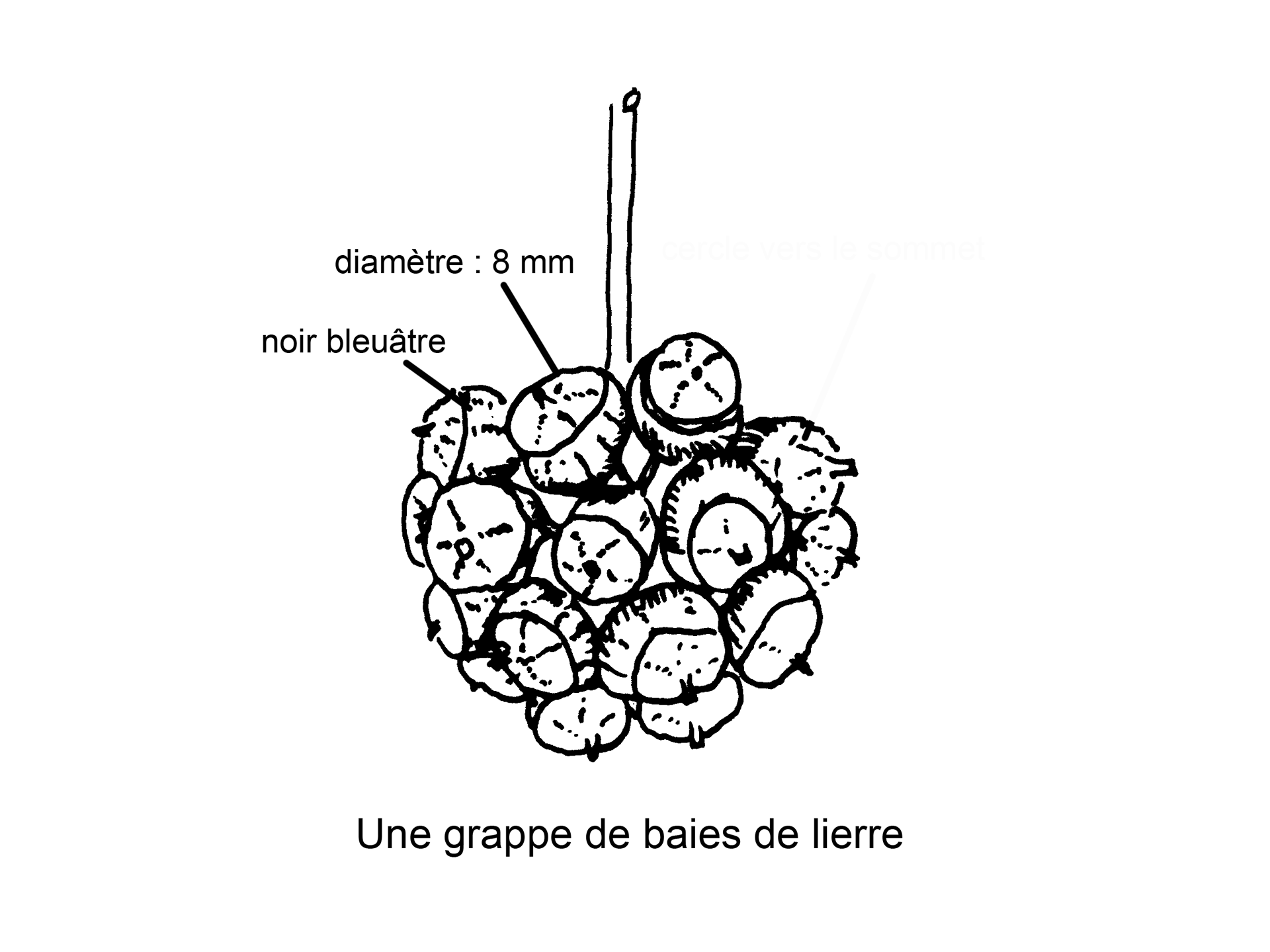

Les fruits grossissent et mûrissent, devenant en février et en mars une précieuse ressource alimentaire pour les grives, les pigeons et les merles, souvent affaiblis par la disette hivernale. Pour l’homme, elles sont toxiques. L’absorption de deux ou trois baies suffisent à provoquer des troubles chez l’enfant.

Regarder

novembre – avril

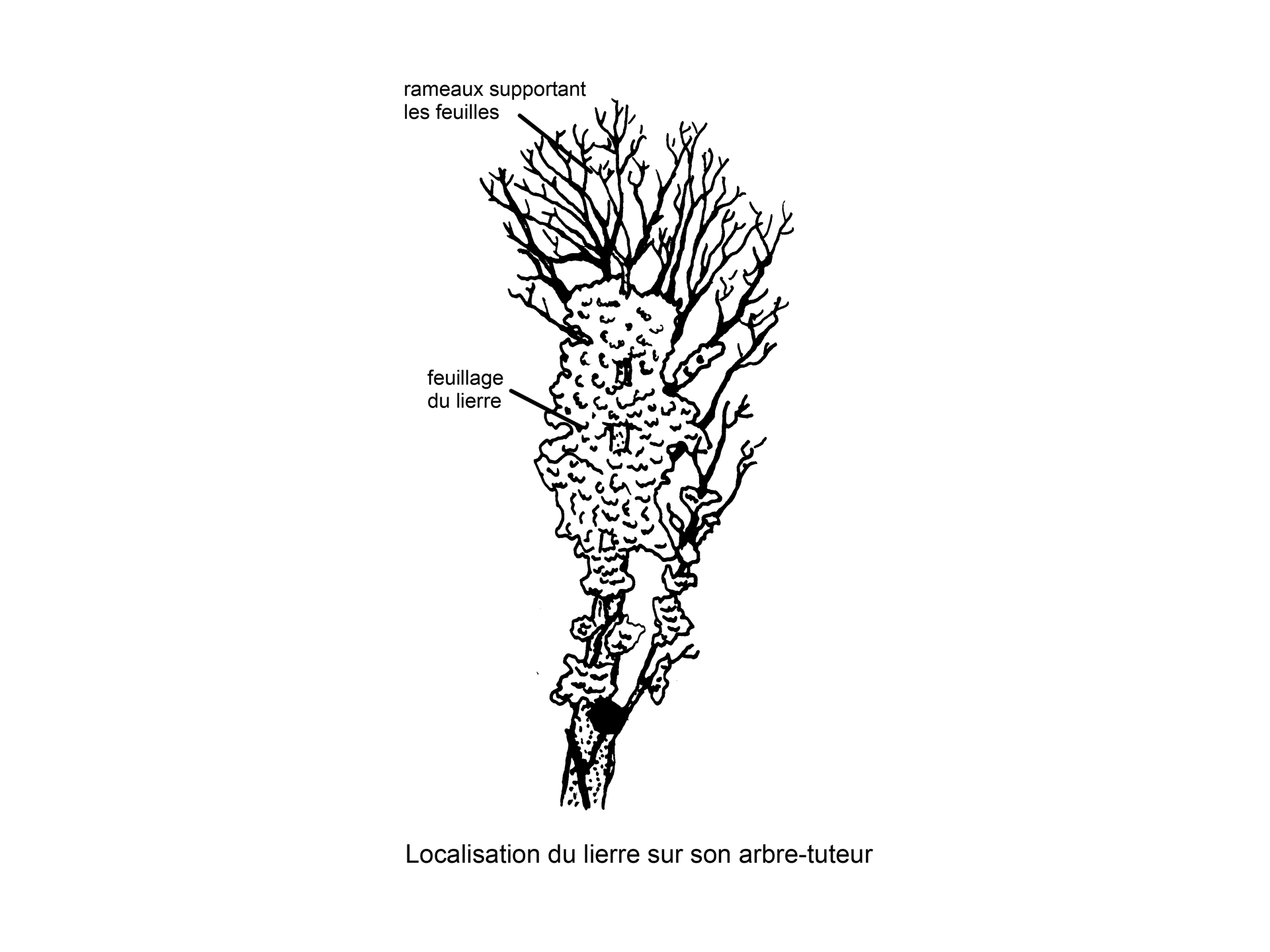

Les rameaux feuillus du lierre restent cantonnés au tronc et aux grosses branches de l’arbre-support et ne perturbent donc pas l’activité de son feuillage pendant la belle saison. En effet, le lierre a surtout besoin de lumière en hiver, période pendant laquelle il fructifie, alors que les arbres sont dépourvus de feuilles. Il lui est donc inutile d’envahir les extrémités des branches porteuses de feuilles pour être suffisamment éclairé, d’autant plus que cette action pourrait faire mourir son tuteur.

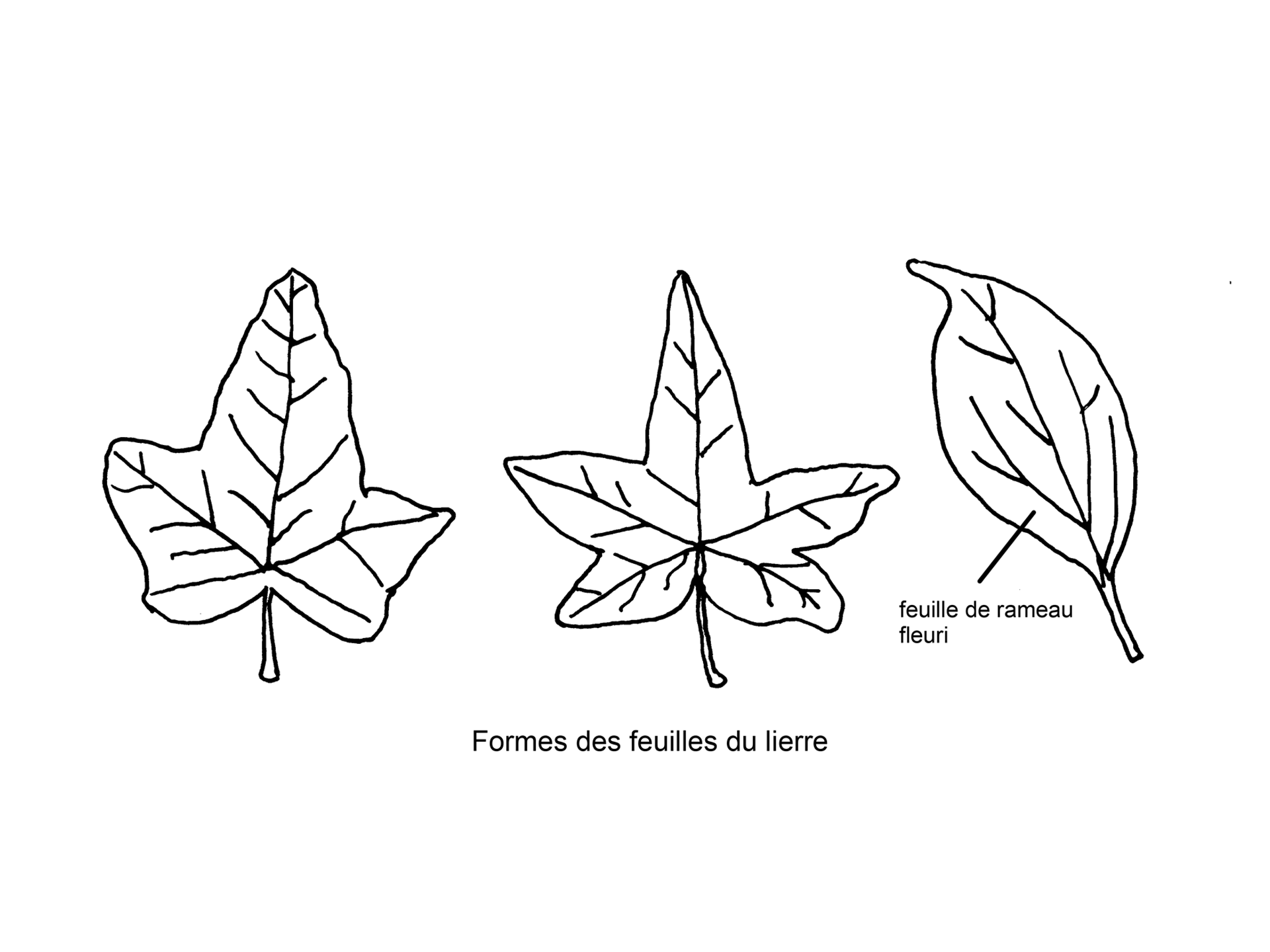

Faire

Collecter des feuilles de lierre provenant de tiges courant à terre ou escaladant des obstacles.Vous pourrez ainsi comparer leur apparence. Toutes sont d’un vert vif et luisant. Elles sont coriaces et vernissées afin de résister au froid et à la sècheresse. Elles vivent de trois à six ans avant de se dessécher et de se détacher de leur tige. Celles qui proviennent des rameaux sans fleurs se divisent en trois à cinq triangles vert foncé. Celles des rameaux porteurs de fleurs ou de fruits sont ovales ou en losange.Cette différence de forme s’expliquerait par leur localisation fréquente à l’extrémité des plus hautes tiges. Cette situation les exposant au vent, elles ont adopté une forme qui les rend plus résistantes au déchirement que les feuilles implantées en dessous.

Faire

Réaliser une « buse » obtenue en glissant une feuille de lierre pliée en deux dans un tronçon de branchette préalablement fendu. Puis éliminer les parties de la feuille qui dépassent de la branchette. En soufflant dans la fente, on imite le cri miaulé de la buse, un rapace diurne fréquent en Lorraine. On peut apercevoir cet oiseau toute l’année en lisière des forêts ou dans les prairies. Elle rentre parfois dans les bois par temps de neige tenace.

Faire

Des recettes d’antan conseillent de remplacer le liquide à vaisselle par une décoction de feuilles de lierre. On l’obtient en faisant bouillir pendant dix minutes deux poignées de feuilles fraîches dans deux litres d’eau. Filtrer la solution et la diluer dans le même volume d’eau chaude avant d’y plonger les ustensiles et les couverts à laver. De préférence, utiliser des gants pour éviter le dessèchement des mains.