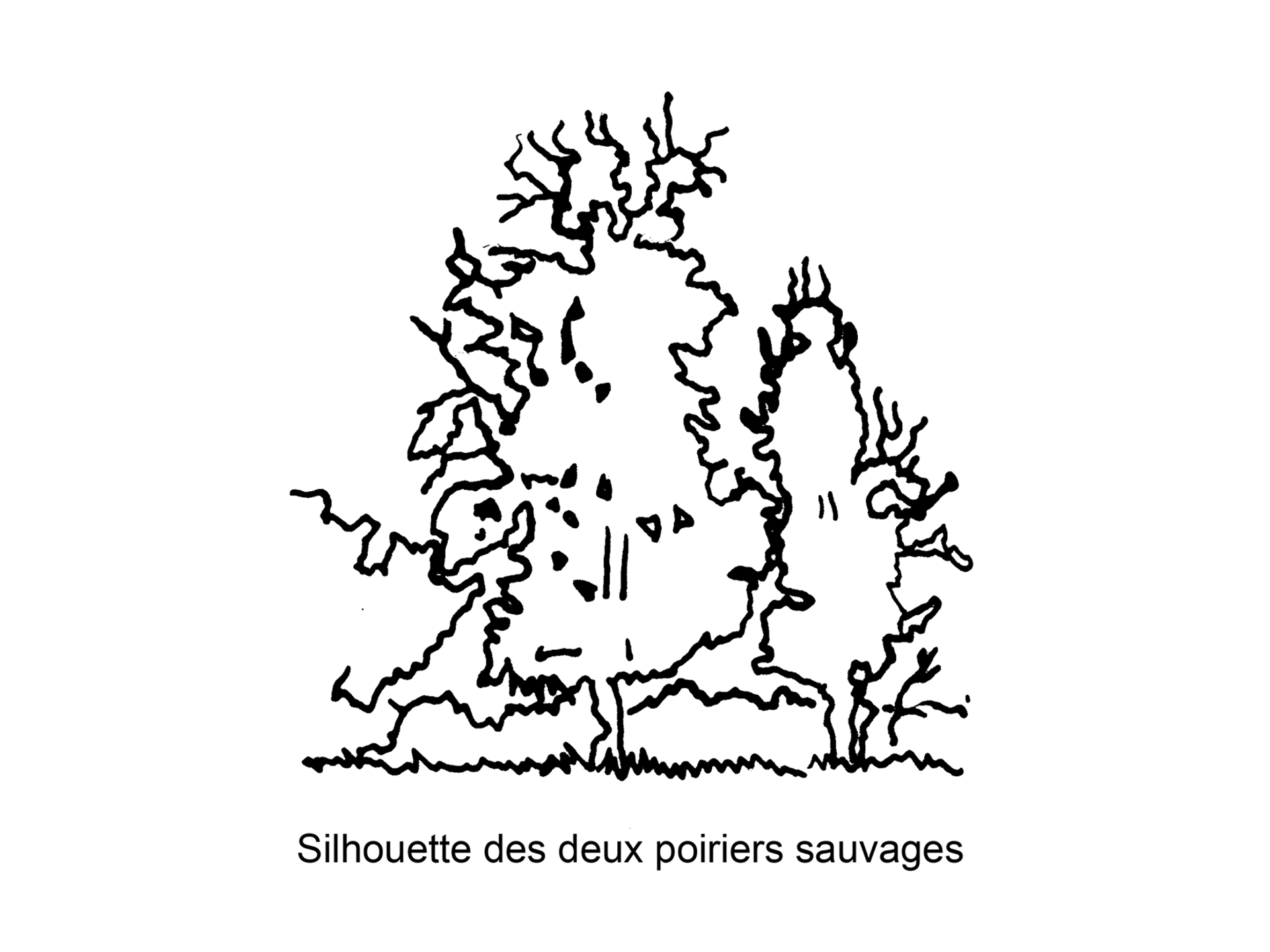

Deux rares spécimens de fruitiers centenaires

RegardLes deux arbres présentent plusieurs caractéristiques du poirier sauvage. Mais rien n’est moins sûr de les désigner ainsi. En fait, il n’est même pas certain que des exemplaires de lignée purede cette espèce existent encore. Car depuis plusieurs milliers d’années, elle s’hybride avec les poiriers cultivés. Ces derniers descendent d’une variété, probablement originaire d’Asie, qui commença à faire l’objet d’une sélection en Chine il y a dix mille ans et qui fut introduite en Europe vers le quatrième ou troisième millénaire avant notre ère. Celle-ci est à l’origine des poiriers de nos vergers et s’y multiplie, tandis que les poiriers sauvages se sont raréfiés suite aux déforestations. Les abeilles et les bourdons qui visitent et fécondent les fleurs de poiriers sont donc devenues de plus en plus fréquemment porteurs de pollen de la variété cultivée. Par conséquent, la probabilité que celui-ci soit l’agent fécondant des fleurs de poiriers sauvages n’a cessé d’augmenter et, corrélativement, la possibilité de survie des lignées pures de poirier sauvage a fortement diminuée.

Éléments plaidant en faveur du poirier sauvage concernant ces deux arbres :

- La feuille est plus ou moins arrondie et non pas ovale. Elle est à peu près aussi large que longue alors que la feuille de poirier cultivé est nettement plus longue que large.

- Le « pétiole » qui attache la feuille au rameau est plus grand que la feuille elle-même.

- Les branches sont pourvues d’épines, celles-ci étant le plus souvent absentes sur les poiriers cultivés, sinon sur les rameaux courts des jeunes sujets.

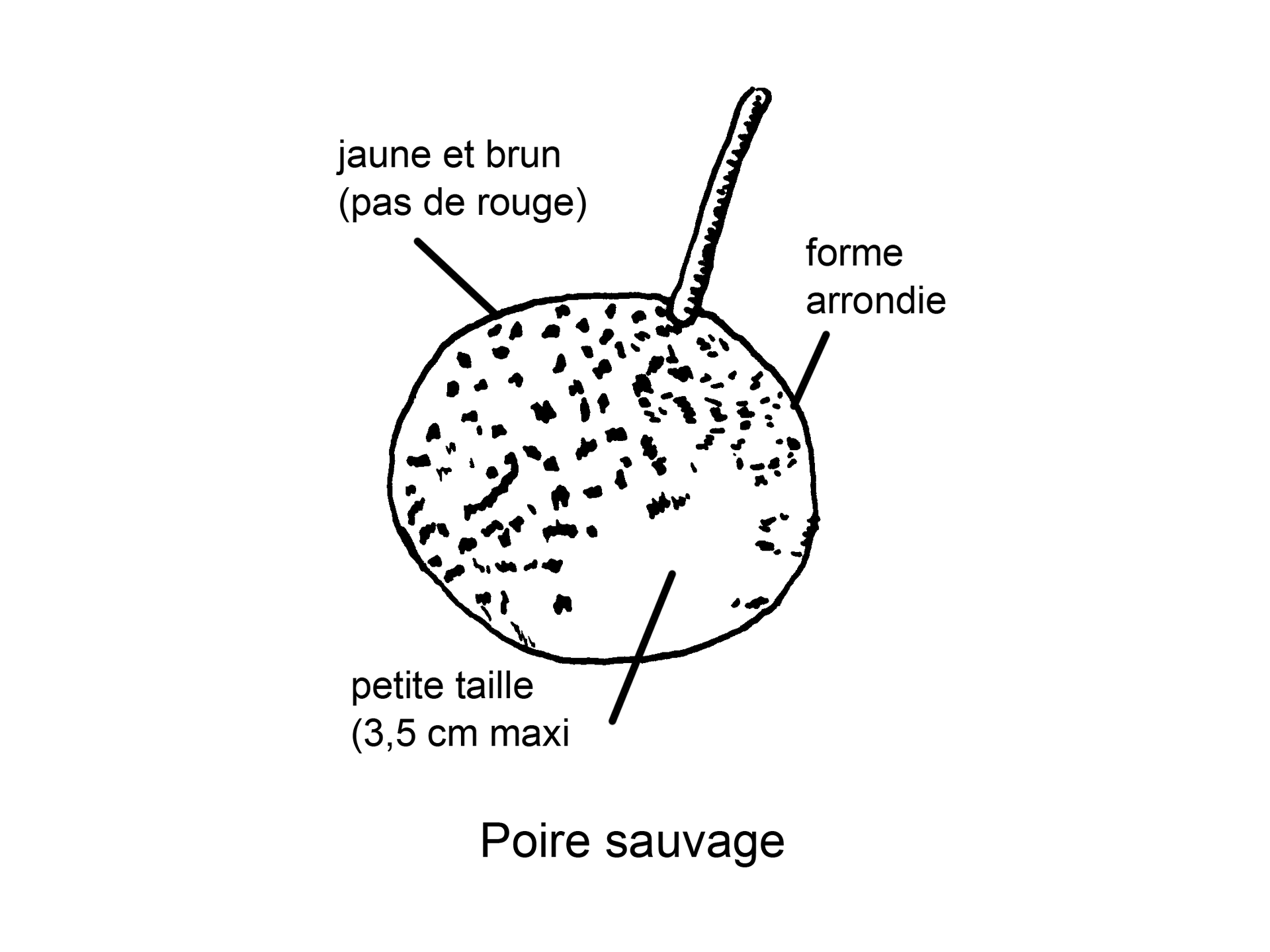

- La forme des poires est très arrondie et leur calibre n’excède pas trois centimètres et demi. Elles ne sont jamais, même partiellement, colorées de rouge.

À propos

-

-

Type de point

Flore, Nature

-

-

-

Coordonnées GPS

48° 55′ 41.9″ N 5° 25′ 18.6″ E

-

Regarder

Ces poiriers se sont installés spontanément dans la haie et pourront l’égayer encore longtemps, étant les arbres fruitiers possédant la plus longue espérance de vie, trois cents ans ou plus. De croissance lente et ne supportant pas l’ombrage d’arbres plus grands que lui, le poirier sauvage est devenu très rare dans nos forêts qui se sont assombries avec la généralisation du régime de la futaie en peuplements denses, celui-ci favorisant la hauteur des troncs qui seront récoltés. Ces deux spécimens constituent donc une richesse patrimoniale à préserver.

Goûter

septembre – octobre

Cueillir et manger une poire sauvage bien mûre. Elle provoque une sensation d’assèchement de la bouche appelée « astringence », tandis que les dents ressentent la présence de nombreuses cellules dites « pierreuses ». De plus, son goût étant peu marqué, elle n’est guère estimée en cuisine.

Regarder

octobre – novembre

Les feuilles des deux poiriers sauvages resplendissent d’un rouge intense.