Fabriquez une flûte champêtre

RegardAvec l’intensification des pratiques agricoles et sylvicoles, le sureau est devenu plus rare dans les forêts et les campagnes que dans les villages. Celui-ci est le seul sujet repéré sur l’ensemble des circuits du Vent des Forêts. Le sureau est pourtant une vraie machine de guerre pour se faire une place au soleil.

- Ses feuilles et sa jeune écorce sont toxiques pour les herbivores.

- Il fait grandir ses jeunes branches à une vitesse phénoménale, jusqu’à deux mètres par an. Cependant,il se contente, dans un premier temps, de les constituer d’une mince couche de bois superficielle remplie de moelle. Dans les années suivantes, si la branche a tenu bon, elle verra son canal médullaire se rétrécir jusqu’à presque disparaître, remplacé par du bois. C’est à cette particularité que le sureau doit son nom latin sambuca, venu du grec sambûke, la flûte. Car il est très facile d’évider des jeunes branches en enlevant la moelle pour confectionner cet instrument.

À propos

-

-

Type de point

Flore, Nature

-

-

-

Coordonnées GPS

48° 57′ 09.2″ N 5° 26′ 13.7″ E

-

Regarder

février – avril

Les feuilles du sureau sont parmi les premières à sortir en février mais leur croissance reste très lente jusqu’à mi-mars. Elle s’accélère ensuite pour s’achever mi-avril alors que de nombreux arbres et arbustes commencent seulement leur feuillaison.

Regarder

avril – octobre

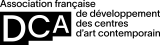

La feuille du sureau est découpée en cinq à sept parties appelées « folioles », rattachées à l’axe central, appelé « pédoncule », par une courte « tige ». Ce dernier point permet de la distinguer de la feuille du frêne, dont les folioles semblent collées au pédoncule. Autre élément caractérisant la feuille de sureau : si vous la froissez, elle dégage un parfum désagréable.

Regarder

mai – juin

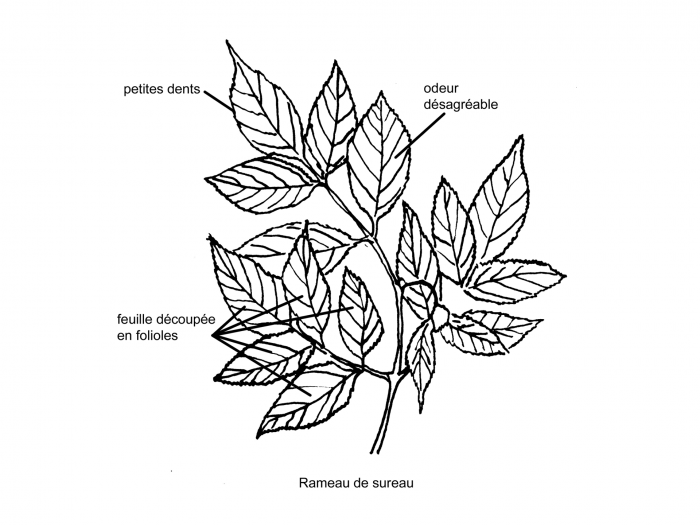

Le sureau se couvre d’ombelles de petites fleurs blanc-crème intensément parfumées qui attirent quantité d’insectes butineurs tels que des abeilles de plusieurs espèces, des syrphes, des mouches et des papillons. Ces animaux féconderont les fleurs en même temps qu’ils feront provision de pollen et de nectar. De nombreux petits coléoptères aux reflets métallisés, viennent manger le pollen, tels les cétoines, et s’installent parfois à demeure sur une corolle jusqu’à son flétrissement.

Humer

mai – juin

L’odeur de la fleur a valu à l’arbuste le surnom de « vanille du pauvre ». Pourtant, ce parfum est fort éloigné de celui de la gousse en question. Mais il se transmet facilement au lait et à l’eau, permettant ainsi d’aromatiser les desserts à bien moindre coût qu’avec de la « vraie » vanille.

Faire

mai – juin

Détacher les fleurs d’une ombelle et les laisser infuser dans une tasse d’eau bouillante. Une fois filtrée,utiliser cette infusion pour se démaquiller et adoucir la peau, ou comme une originale lotion après rasage, à la fois tonifiante et délicatement parfumée.

Goûter

mai – juin

Séparer une ombelle de fleurs de sureau à peine écloses en une dizaine de bouquets. Trempez-les dans de la pâte à frire puis plongez-les dans l’huile chaude. Une fois cuits, égouttez vos mini-beignets sur un essuie-tout, saupoudrez-les de sucre et consommez-les encore tièdes. La tige principale du bouquet ne se mange pas. Elle sert juste au trempage des fleurs dans la pâte puis à mettre le beignet en bouche.

Regarder

juillet – septembre

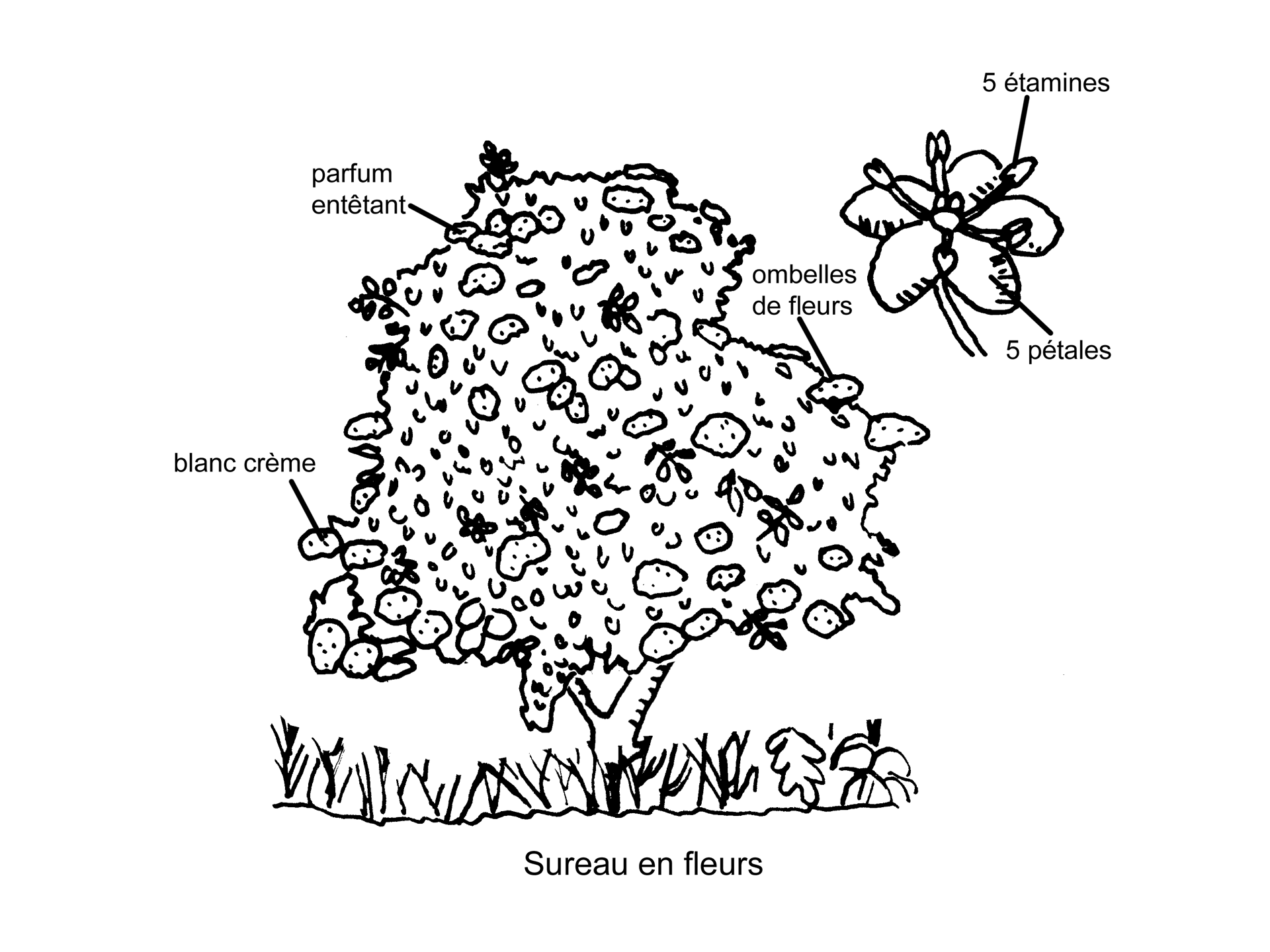

Les fleurs du sureau se transforment en autant de baies, virant du vert au rouge puis au noir violacé, signe de maturité et de disparition de certains poisons qui étaient jusque-là présents dans les fruits. Elles font alors le régal des oiseaux : merles noirs et grives, ainsi que de certains mammifères, notamment les blaireaux. Les graines avalées avec la pulpe du fruit seront expulsées dans les fientes ou dans les crottes, parfois après un long voyage passé dans le ventre de l’animal, ce qui accroît par ailleurs leur capacité germinative.

Goûter

août – septembre

Manger quelques baies bien mûres reconnaissables à leur couleur noir-violacé. Le sureau tire son nom français de leur goût acide et aigre désigné par l’adjectif « sur(e) ». À plus haute dose, leur consommation peut occasionner des troubles à cause de la présence de substances quelque peu toxiques mais qui sont détruites par la cuisson. La consommation de sirop de baies de sureau renforce les défenses immunitaires. C’est un remède éprouvé de longue date pour prévenir les infections virales saisonnières telles que la grippe, ou pour raccourcir leur évolution. En fait, toutes les parties du sureau ont une utilité pour l’homme. Les baies peuvent également servir à fabriquer du vin, de la gelée, de l’encre, des colorants… On tire des feuilles un purin qui est répulsif pour certains insectes et mammifères. Les jeunes branches et la moelle se transforment en une panoplie de jouets et de jeux.